“한국 스타트업이 미국 실리콘밸리를 노크한 지 10년이 됐습니다. 아직 크게 성공한 기업이 없습니다. 야구로 치자면 수백 타수 무안타인 셈이지요.” 27일 오전(현지시간) 미국 캘리포니아주 실리콘밸리 팰로앨토의 미래창조과학부와 구글이 주관하는 스타트업(신생 기업) 종합 육성 프로그램인 글로벌 K스타트업 행사장. 한국에서 뽑힌 6개 스타트업이 미국 벤처캐피털(VC) 앞에서 피칭(사업 소개)을 했다.

관심을 끈 스타트업도 있었지만 현지 VC의 평가는 싸늘했다. 음재훈 트랜스링크캐피털 대표는 A사 피칭을 중간에 자르며 “발표의 목적이 없다. 네트워킹이 목적인가. 투자금을 모으는 것이 목적인가”라고 따져 물었다. 음 대표는 “시간을 낭비하지 말라”며 “지금처럼 서비스 준비 초기 단계에서 실리콘밸리에 오는 것은 바람직하지 않다”고 돌직구를 던졌다.

실제 정부의 창조경제 육성 붐을 타고 아이디어를 바탕으로 창업하는 사례가 늘고 있지만 아직 글로벌 무대에서의 평가는 냉정하다. 데이브 매클루어 500스타트업 대표는 매일경제와 인터뷰하면서 “정부에서도 글로벌 진출을 하라고 이야기하는데 아직 준비가 안 됐으면 돈 낭비”라고 강조했다.

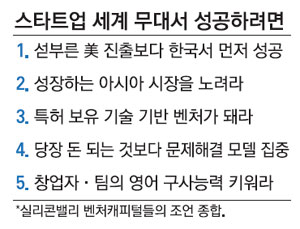

실리콘밸리 현지 VC들은 섣부르게 글로벌 무대로 옮기는 것보다 `한국에서 성공 후 진출`을 조언했다. 소셜커머스 쿠팡이 대표 사례. 쿠팡은 구글을 키워낸 미국 유명 VC 세쿼이아캐피털로부터 지난 5월 1억달러를 유치했다. 한국에서 크게 성공하고 시장이 커지자 알아서 찾아온 것이다.

세쿼이아캐피털은 한국 외 아시아 소셜커머스 시장 성장 가능성을 높게 봤다는 후문이다. 한류 바람 때문에 한국에서 성공해도 아시아로 쉽게 퍼질 수 있다. 매클루어 대표는 “한국 스타트업은 미국 진출만 꿈꾼다. 한국 회사가 해외에 진출하려면 중국이나 일본 등으로 가는 게 더 바람직하다”고 조언했다.

한국 스타트업의 글로벌 진출을 위해선 아이디어ㆍ서비스 기반보다 확실한 특허를 보유한 기술 기반 기업이 유리하다는 조언도 많이 나왔다. 특히 바이오, 헬스케어, 콘텐츠, 부품ㆍ소재 등은 투자 유치 가능성이 높다는 얘기다. 여기에 `현지 언어`가 능통하고 기업가정신을 갖춘 팀을 잘 조직하는 것도 성공을 위해 필요하다고 현지 VC들은 지적한다.

글 : 손재권 기자(매일경제)

원문 : http://goo.gl/4KXkwH