<추천 포스트: IoT는 왜 유기적 협업인가?>

출장이나 여행을 갈 때 에어비앤비를 이용한다. 처음에는 의심과 두려움이 컸지만 지금은 기대감과 호기심이 더 크다. 같은 도시를 방문해도 매번 다른 동네 다른 분위기의 집을 시도해본다. 생각해 보면 생판 모르는 사람 집을, 그것도 한국이 아닌 낯선 곳을, 사진 몇 장 보고 숙소로 정한다는 것은 보통 모험이 아니다. 그러나 낯선 개인과, 낯선 집과의(휴가를 망칠지도 모르는 위험을 감수하며) 연결이 점차 늘고 있다. 현재 전세계 190개 나라, 3만 4천 개 도시에 백만 개가 넘는 에어비앤비 숙소가 존재한다. 에어비앤비를 경험해본 한국 사용자 수도 18만 명을 넘었다고 한다. 어떻게 이런 일이 가능해진 것일까?

이 글의 주인공은 에어비앤비가 아니라 우리의 ‘신뢰’다. 이제는 회사의 규모나 광고비 지출만으로 더 이상 고객의 신뢰를 얻기 어려워졌다. 이제는 물질보다 평판이 자산이라고 한다. 권력보다 명예가 귀하다. 투명한 기업, 정부, 사람이 신뢰를 받는다고 한다. 페이스북은 어떤 소식을 우선 보여주는지 자사 알고리즘의 공개 수위를 어쩔 수 없이 높여가면서까지 사용자의 신뢰를 얻기 위해 노력하고 있다. 평판, 투명성, 알고리즘 등 손에 잡히지도 않는 단어들이 전통적 권력을 압도하고 있다. 무슨 일이 벌어지고 있는 것인가?

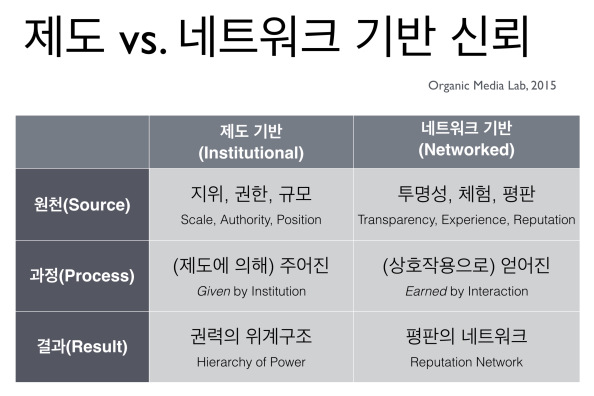

이에 답하기 위해 우리는 신뢰의 달라진 메커니즘을 파헤치려고 한다. 먼저 신뢰의 원천, 과정, 결과가 어떻게 변하는지 현상을 정리할 것이다. 이어서 왜 연결된 세상에서 체험, 투명성, 평판이 신뢰의 본질을 드러내는지 살펴볼 것이다. 이를 통해 ‘경계 없는 세상’의 신뢰가 왜 연결의 목적, 가치, 결과가 될 수밖에 없는지 시사점을 이끌어 내려고 한다. 이 시도는 우리들 자신이 연결을 만드는 주체로서 네트워크 진화에 어떤 방식으로 개입하고 있는지 입증하는 과정이 될 것이다.

1. 제도 기반 vs.네트워크 기반 신뢰 (Institutional trust vs. Networked trust)

1) 신뢰의 원천: 더 이상 지위, 권한, 규모가 아니다

지금까지는 자본금, 종업원수, 매출 규모 등이 그 회사가 믿을만한지 아닌지를 결정했다. 물질이, 금전적 가치가 신뢰를 결정하는 것이다. 부모님들은 자식들이 대기업에 입사하기를 원했고 대기업 명함은 신뢰를 줬다. 그러나 페이스북에 20조에 매각된 왓츠앱의 당시 종업원수는 고작50명이었다. 현재 기업가치 55조로 평가받는 우버의 종업원 수는 2천 명이다. 이제는 조직의 규모가 아니라 그 회사가 창출한 네트워크에 대한 믿음으로 기준점은 이동하고 있다. 우리의 체험, 정보의 투명한 공개, 이에 기반한 평판이 신뢰의 중요한 원천으로 작용하고 있다.

2) 신뢰의 과정: 끊임이 없는(seamless) 참여의 연속이다

제도 기반 신뢰는 ‘주어진’ 권한을 통해 덤으로 얻어진 것이었다. 국가(Nation) 단위로 법에 의해 대표 사업자로 권한을 부여받으면 일단 신뢰를 받았다. 정부가 부여하는 면허(License)에 기반하여 공중파 방송사들은 콘텐츠 전파 권한을 얻었고 이것이 ‘신뢰할만한지’의 기준이 되었다. 지상파 방송의 저녁 뉴스는 의심의 대상이 아니었다. 신문법에 의해 권한을 부여받은 언론사도 신뢰를 딛고 시작했다. 그러나 지금은 어떤가? 법으로 규정한 권한에 기대서는 더 이상 청중의 신뢰를 얻을 수 없게 되었다. (물론 그 원인을 엉뚱한 곳에서 찾으면 이렇게 세금을 낭비하게 된다.)

개인에 대한 신뢰도 마찬가지다. 소속과 자리가 신뢰를 주던 시절이 있었다. 지금까지의 직업은 카탈로그 같았다. 이미 정해진 리스트(틀) 안에서 직업을 고르면 이에 맞는 사회적 지위와 믿음이 덤으로 따라갔다. 하지만 이런 시대는 지났다. 직업이나 지위에 관계없이 그 사람의 이야기를 듣는 이가 누구인지, 그 관계가 신뢰를 결정한다. 평판이 신뢰를 만드는 것이다. 이전 시대에는 평판이 없었다는 것이 아니다. 정해진 사회적 지위와 권한, 물리적 규모를 이제 압도하게 되었다는 뜻이다.

이제 신뢰는 상호작용을 통해 얻어진다. 기업이든 언론이든 제품이든 무엇이든, 우리의 직접, 간접 체험들이 쌓이고 쌓여 신뢰를 구축한다. 그래서 신뢰는 달성해야 하는 목표치가 아니라 끊임없는 과정(상태)으로 존재한다. 오직 사람들의 적극적인 체험과 참여만이 신뢰를 가능하게 한다. 따라서 연결된 세상에서 신뢰는 우리가 매순간 의사결정을 하고 어떤 ‘실행’을 하게 하는 매우 능동적인 과정이다. 이러한 특성 때문에 ‘체득된’ 신뢰는 물리적 규모, 사회적 지위, 위임된 권한 등으로 ‘주어진’ 신뢰와 완전히 다른 결과를 낳는다.

3) 신뢰의 결과: 위계구조가 아니라 네트워크다

과거 ‘주어진’ 신뢰는 증폭된 권위, 자리의 위계질서, 넘을 수 없는 경계 등과 같은 것을 결과로 낳았다. 주어진 권한과 권력, 지위가 사회적으로 더 막강해지는 것이다. 이러한 과정이 계속되면 사회 및 시장에서 집단간, 단위간 주어진 경계는 더욱 두터워지고 넘을 수 없는 벽을 만든다[1].

그러나 체득된 신뢰는 오히려 반대다. 그가 기자인지 아닌지는 출입증이 아니라 독자가 정한다. 티끌만한 스타트업도 사용자 경험을 통해 거대한 네트워크로 순식간에 성장할 수 있다. 이 과정에서 구축되는 것이 평판이며 이는 서로가 서로에게 영향을 미치는 네트워크의 형태로 성장한다. 불확실로 가득 찬 세상에서 평판 네트워크는 의사결정을 돕는 일종의 ‘참조’ 네트워크와도 같다. 넘쳐나는 정보속에 여러 사람들에 의해 ‘평가된’ 정보가 일종의 필터 역할을 하는 것이다. 사람 또는 정보의 영향 정도를 측정하여 지표화하는 평판 시스템도 같은 맥락에 있다[D.Bouiller & A. Lohard, “Médiologie des réputations”, Journées d’étude : Vers une sociologie des réputations ?, Amiens, 2013]. 뿐만 아니라 연결된 세상에서는 좋든 나쁘든 평판이 쉽게 구축되고 쉽게 드러난다. 사람들이 끊임없이 말하고 보여주고 족적(즉 링크)을 남기는 동안 도처에 평판이 생겨난다. 평판은 연결된 세상에서 이런 링크가 만드는 필연적 산물이다.

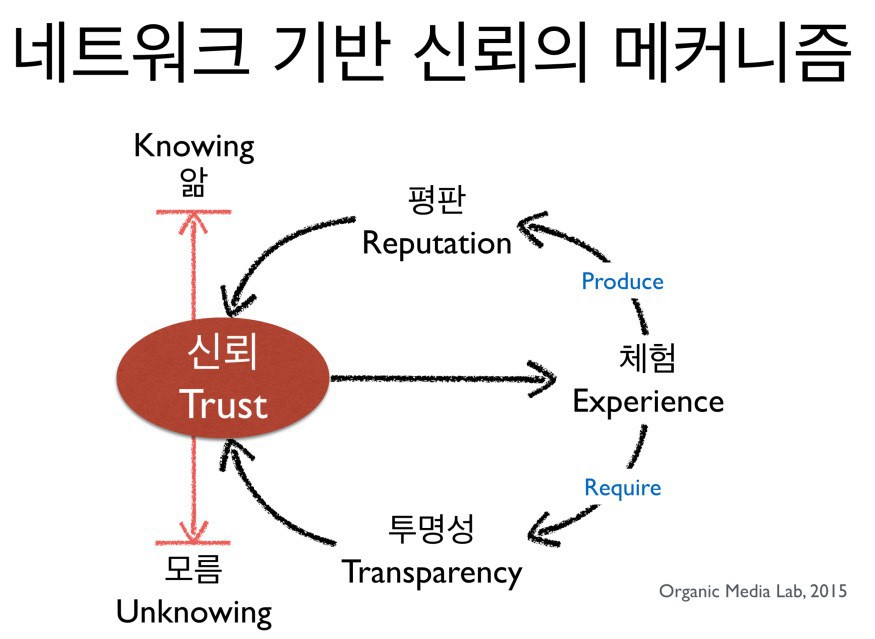

2. 네트워크 기반 신뢰는 어떻게 만들어지는가?

1) 신뢰는 ‘앎’과 ‘모름’ 사이에서 정보를 만들고 검증하는 과정의 연속

에어비엔비에서 처음 집을 빌릴 때를 생각하면 지금도 웃음이 난다. 출장을 2주 앞두고 숙소를 구하니 평점 높은 집들은 이미 예약이 완료된 상황이었다. 고민하다가 누적된 기록이 없는 집을 결정했다. 리뷰가 전혀 없으니 사진만 믿고 갈 것인가 고민이 되던 참이었지만 별다른 방도가 없어서 예약하고 싶다는 메일을 보냈다. 그런데 반전은 집주인도 거래가 처음인 나를 믿을 수 없다며 여권까지 복사해 보내달라는 것이었다. 지금은 여권과 ID 확인 프로세스가 구축되어 있지만 당시만 해도 이메일로 주고 받았다. 나도 질 수 없어서 그 집이 당신 집이라는 증명을 보내달라는 등 옥신각신 했다. 지금은 집주인이 내 링크드인에 연결되어 있을만큼 거래는 해피엔딩으로 끝났지만 정보의 부재가 남긴 잊지 못할 기억이다.

이 에피소드는 신뢰와 정보의 직접적 관계를 그대로 보여준다. 독일의 사회학자 짐멜(Simmel)은 신뢰를 “앎(knowing)과 모름(non-knowing) 사이에 위치하는 중재적 상태”로 정의한다[Georg Simmel, Secret et sociétés secrètes, Strasbourg, Circé, 1991, p.22 (1906년 발표된 영어 원문은 여기)]. 신뢰는 우리가 무엇인가를 실행에 옮길 수 있도록 스스로 구축하는 일종의 가설이다[2]. 다르게 말하면 위험이 여전히 존재하지만 위험을 감수하려는 의도를 포함한다[James F. Short, “The social fabric of risk”, American Sociological Review, 1984, 711-725.]. 이 관점은 루만[3]의 ‘신뢰는 복잡성을 제거’한다는 관점과도 연결된다[Niklas Luhmann, “Confiance et Familiarités”, Translated by L. Quéré, Réseaux, 2001, p.15-35]. 즉 신뢰의 기준이 없다면 인생의 모든 선택에 있어서 매번 믿을 것인가 말 것인가의 결정을 망설임과 의심속에서 반복해야 할 것이다. 우리는 신뢰를 통해 그런 복잡한 절차들을 계속 제거하면서 살고 있다.

신뢰의 작동 방법만을 놓고 보면 짐멜의 정의는 그 어느 때보다 지금의 연결된 세상에서 더욱 유효하다. 이 ‘앎’을 정의하는 방법(간접 지식, 직접 경험, 기억, 규범, 상식, 데이터 등)이 시대에 따라 달라질 수는 있지만 앎과 모름으로 구성된 기준(축)은 달라지지 않는다. 한가지, 연결된 세상에서 중요하게 요구되는 정보의 속성이 있다면 바로 ‘투명성’이다. 보여주는 나와 보이는 나가 일치할 것을 요구하는 것이다.

투명성이 중요해진 이유는 첫째, 연결된 세상에서는 모든 정보를 알 수 있다는 전제가 있는 반면, 우리가 모르는 정보의 범위가 더욱 커졌기 때문이다. 딜레마다. 정보를 요구하는데 묵묵부답이면 그 정보를 비밀로 유지하는 결과가 되고 비밀을 없앨수록 권력은 축소된다. 진실, 오류, 거짓, 비밀 등은 모두 앎과 모름의 범주안에 있다[G.Simmel, op.cit.]. 둘째, 따라서 나와 관련된(될 수도 있는) 정보를 요구하여 신뢰의 위험을 최대한 줄이려고 노력할 수밖에 없다. 연결된 세상에서는 네트워크(시스템)에 대한 나의 관여도가 높기 때문이다. 있는 그대로의 정보를 주면 판단은 우리가 한다는 것이다.

라디오를 듣기만 할 때와 내가 메이커가 되었을 때 나의 행동은 다르다. 메이커라면 당장 그 속을 들여다보고 어떻게 동작하는지 파헤칠 것이다. 네트워크에서 관여도가 높다는 것은 이와 같다. 우버처럼 운전자가 어떤 길로 가고 있는지 실시간 정보를 요구하고 에어비앤비처럼 그 정보가 진짜 정보인지 검증을 요구한다.

따라서 연결된 세상에서 정보를 공개하고, 누구나 접근 가능하도록 개방하는 방향성은 새로운 것이 아니다[André Tiran, “Confiance sociale confiance primordiale en partant de Georg Simmel”. Philippe Bernoux, Jean-Michel Servet (eds), La construction sociale de la confiance,, Paris : AEF / Montchrestien., pp.486, 1997. <halshs-00117799>]. 신뢰의 본질이 그런 것이다. 기업은 이 사이에서 갈등할 수밖에 없게 되었다. 네이버에서 맨 위에 추천되는 블로그, 카페는 중요해서가 아니라 자사의 서비스이기 때문이라는 것을 사용자는 알고 있다. 페이스북은 최근 엣지랭크의 수정된 알고리즘을 공개했다. 예전 같으면 당연히 회사 기밀이라고 공개는 생각조차, 요구조차 못했을 것이다. 그러나 내가 누구와 대화하고 무엇을 읽고, 누구와 친하게 지내야 하는지를 결정해준다면, 즉 알고리즘이 나의 네트워크를 조정하는 것이라면 얘기가 달라진다.

문제는 공개 과정을 통해 사용자들의 신뢰를 일시적으로 더 확보할 수는 있겠지만 완전히 투명한 100% 공개가 반드시 신뢰를 만들지는 않는다. 공개와 비공개 사이에서 끝없는 갈등과 고민은 계속될 수밖에 없는 이유다. 애인, 부모, 상사, 고객, 유권자 등 우리가 일상에서 상호작용하는 모든 대상들과의 끊임없는 사소한 긴장감의 연속이다.

2) 우리가 신뢰의 대상이자 주체며 네트워크다

위의 스키마는 지금까지 언급한 투명성, 체험, 평판이 신뢰에 영향을 미치는 과정을 도식화한 것이다. 이 3요소는 모두 정보를 생산하고 참조하고 검증하는 과정이다. 정보의 양이 많을수록 체험할 기회도 늘어난다. 체험할수록 더 많은 정보를 생산한다. 나의 개입이 높아질수록 투명성에 대한 요구는 올라가고 이 과정에서 생산되는 나, 체험 대상에 대한 평판은 또 다시 타인의 체험을 돕는 결정적인 정보가 된다. 중요한 것은 그 누구도, 그 어떤 기관, 기업도 살아있는 동안 이 과정을 비켜갈 수 없다는 것이다.

우리는 일상의 모든 의사결정이 모험이 되고 체험만이 증거가 되는 시대를 살고 있다. 모두의 족적이 모두에게 정보로 남는 이 시대에 우리는 서로에게 영향(influence)을 주는 관계로 묶여 있다. 불확실성을 함께 제거하고 위험 부담을 줄여 주는 과정에 무의식적으로 동참한다. 정보를 생산하고 참조하고 선별, 검증하는 과정에서 투명성과 평판, 체험은 서로의 전제 조건이다.

에어비앤비를 경험하고 얻게 된 신뢰는 편리함으로 이어졌다. 복잡하고 수고스러운 망설임과 의심의 과정을 없앤 것이다. 특히 강조하고 싶은 점은 신뢰가 이처럼 참여에 의해서 사후적으로 이뤄진다는 점이다. 경험해봐야 알고 먹어봐야 알고 만나봐야 아는 것이 뭐 새롭다는 것인가. 신뢰의 대상, 범위, 단위에 관계없이 모든 신뢰관계가 연결 하나하나에서 이뤄지며 이 과정에서 정보를 생산하고 참조하고 검증하고 모험하는 것 자체가, 그 메커니즘이 오늘날의 신뢰를 정의하기 때문이다. 연결된 세상에서 우리는 신뢰의 새로운 질서를 만들어 가고 있다[4].

기존의 제도, 조직(institution)에 대한 신뢰는 일방향이었다. 수용자로서, 고객으로서 신뢰했고 우리에게 주어진 권한은 지극히 제한적인 것이었다. 여기서 사용자, 수용자, 유권자는 그 조직의, 기업의, 정부의 일원이기라기 보다는 시스템을 이용하는 ‘외부’에 존재하는 단위(entity)였다.

그러나 연결된 세상의 신뢰는 필연적으로 양방향이다. 단순히 집주인과 투숙객이 서로 신뢰해야 한다는 것이 아니다. 나는 에어비앤비를 이용하면서 기록을 남긴다. 나의 취향, 여행 패턴, 리뷰, 다른 사람이 생성한 나에 대한 평가 등이 모두 에어비앤비가 성장하고 더 많은 신뢰를 받도록 하는데 기여한다[5]. 리뷰어에 대한 믿음, 집주인에 대한 믿음, 투숙객에 대한 믿음, 사진 정보에 대한 믿음 등이 지속적이고 연속적인 상호작용으로 일어나며 이 과정을 통해 다음 행동이 가능해진다. 온전한 신뢰가 아니어도 된다. 다음 행위를 유발할 수 있는 정도면 충분하다. 이러한 능동적 행위는 스스로에게 책임을 부여하게 만든다(엉터리 리뷰를 남기지 않기 위해 잠깐이라도 고민하는 수고스러운 시간을 보낸다). 우리의 권한은 단순히 돈을 지불하는 투숙객에서 훨씬 크게 확대되었다. 에어비앤비의 전체 네트워크를 만드는 구성원이자 네트워크 자체다.

위임된 신뢰, 대표성이 만드는 신뢰의 시대가 지나갔다. 다만 이런 사실과 이를 받아들이지 못하는 주체들간의 불협화음이 존재할 뿐이다. 언론이 신뢰를 잃은 보다 근본적 이유는 낚시 기사 때문이 아니다. 신뢰를 만드는 근본적 원리가 변화했기 때문이다. 연결된 세상에서 신뢰는 수단이 아니라 목적이다. 연결된 세상이 이전 세상과의 단절이 아니라 진화이듯, 신뢰의 본질도 그에 따라 유기체로서 진화하고 있다[Georg Simmel, 돈의 철학 (Philosophie des Geldes), 김덕영 역, 도서출판 길, 2012(원서출판:1900)][6].

서로의 체험을 통해 사후적으로 이뤄지는 이 신뢰가, 연결된 세상 전체를 움직이는 힘이다. 모든 연결 관계의 작동원리다. 신뢰는 우리가 -개인으로서 조직으로서- 평생 쌓아야 하는 근본적 가치가 되었다. 주어진 신뢰에 대한 미련을 버려야 한다. 연결의 목적이자, 가치이자, 결과로서의 신뢰가 존재할 뿐이다. 그 진검승부는 이제 시작이다.

* 인용 예시: 윤지영, 연결된 세상에서 신뢰란 무엇인가?, 오가닉 미디어랩, 2015,http://organicmedialab.com/2015/09/17/a-problem-definition-of-trust-in-a-connected-world/

<추천 글>

- [1] 물론 사회적 계약과 시스템을 통해 금융거래 등 상호작용의 규칙이 세워지고 이에 대한 신뢰를 기반으로 사회는 발전해왔다. 다만 지금 이 글에서는 주어진 신뢰와 얻어진 신뢰, 제도에 기반한 신뢰와 네트워크에 기반한 신뢰가 대비되는 현상에 집중하고 있다.

- [2] “Confidence, as the hypothesis of future conduct, which is sure enough to become the basis of practical action, is, as hypothesis, a mediate condition between knowing and not knowing another person.” [G.Simmel, op.cit., p 450]

- [3]루만은 신뢰를 ‘Confident(Confience assurée)’와 ‘Trust(Confience décidée)’ 두 가지로 구분하지만 이 글에서는 별도로 구분하지 않고 통합해서 사용했다.

- [4] 우리가 기존의 사회적, 제도적 시스템과 질서에 기반한 신뢰가 아니라 심지어 새롭게 질서를 만들어가는 과정은 비트코인의 블록체인 등의 사례로 설명가능하다. 여기서는 자세히 다룰 수 없으므로 관점만 열어둔다. “돈을 소유함으로써 얻는 개인적 안정감은 어쩌면 국가적, 사회적 조직과 질서에 대한 신뢰의 가장 집약적이고 명백한 형식과 표현일 것이다. 이러한 주관적인 과정은 말하자면 금속의 가치를 창출하는 국가적, 사회적 조직과 질서보다 상위의 힘이다” [Georg Simmel, 돈의 철학 (Philosophie des Geldes), 김덕영 역, 도서출판 길, 2012(원서출판:1900, 제5판(1930) 번역), p.272].

- [5] 이 과정에서 거대한 프라이버시 이슈가 존재한다. 이 문제는 별도의 글로 다룬다.

- [6] 1천페이지에 달하는 이 책은 ‘돈’을 축으로 하여 광활한 범위를 다루고 있다. 나는 사회적 상호작용의 유기적 진화 관점에서 이를 해석했음을 일러둔다.

글 : 윤지영 (오가닉 미디어랩)

출처 : http://goo.gl/ZofASU