캠블리(Cambly)의 이희승입니다. 글로벌 진출이 빅데이터나 클라우드같이 핫한 키워드이지만, 의미가 과부하되어 남용이 되기 쉬운 단어가 아닌가 싶습니다. 오늘 포스팅에서는 글로벌 진출의 어려움과 비교적 얼리스테이지에 글로벌 진출 계획을 차근 차근 실천해나가고 있는 캠블리의 노하우에 대해 적어보려고 합니다.

얼마 전 인상깊게 읽은 블로그가 있어서 저자와 만남의 자리를 가졌습니다. 어렸을 때 캐나다에 이민을 간 분이었는데 한국에 돌아와서 사업 준비를 하고 있다고 하더군요. 영어도 원어민처럼 하는 사람이 그 곳에서 사업을 시작할 수도 있었는데, 왜 굳이 한국으로 다시 돌아와서 사업을 시작했냐는 질문에 세 가지의 이유를 들더군요: 1) 넓은 땅에 적은 인구가 퍼져 살고 있어 사업의 확장 속도가 느릴 수밖에 없고, 2) 이민자들로 이루어진 국가인만큼 문화가 굉장히 다양한데다가 3) 어렸을 때 이민을 가긴 했지만 주류인 백인 문화를 완벽하게 이해를 하는 것은 아니라고. 지난 몇 년동안 한국에서 사업을 준비하는 것이 쉽지는 않았으나 현명했던 선택같다는 말에 공감했습니다.

글로벌한 기업을 만들겠다는 야망은 품고 있어야겠으나 글로벌, 아니 미국 진출이라는 달콤한 생각도 막상 현실을 직면하고 나면 마냥 달콤하지만은 않을 것입니다. 한국인으로서 얼리스테이지 스타트업을 한다는 것에 암시된 피할 수 없는 과제들이 있죠.

대표는 (기똥차게) 영어를 잘 해야한다. 파운더는 항상 영업 모드에 있어야합니다. 고객에게 제품이나 서비스를 팔기 위해 마케팅 문구를 적거나 세일즈를 하는 것은 물론, 투자자에게 협력 업체에게 회사의 가능성을 호소하고, 현재 직원과 직원으로 뽑고 싶은 사람들에게도 회사의 매력을 어필해야합니다. 단순히 내 생각을 간신히 전달하는 정도가 아니라, 적어도 비정상회담에 나오는 외국인들만큼은 영어를 해줘야 합니다.

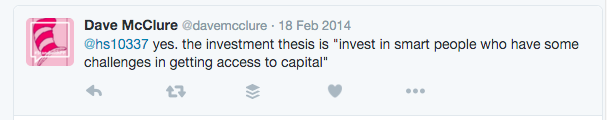

안타까운 현실이지만 밸류에이션을 적게 받을지도. 예전에 500 스타트업이 “여자 펀드”를 만들었길래 데이브한테 이게 뭐냐고 트윗을 날렸더니, 데이브가 이렇게 답글을 달아주더군요.

대부분이 남자인 실리콘밸리에는 확실히 여자 파운더에 대한 성차별이 존재합니다. 이는 다른 때보다 투자 유치시 더 두드러지게 나타나죠. 여자와 마찬가지로, 외국인에 대한 차별도 분명 존재합니다. 폴그래햄 역시 에세이에서 의사 소통에 문제가 없으면 억양이 있어도 상관이 없으나, 밸류에이션은 확실히 낮다고 말했죠.

돈 나가는 소리가 들려. 샌프란시스코 원룸 한달 월세가 $3,500, 책상 하나 빌리는데 $1,000, 둘이 저녁 식사에 와인 한 잔이면 $100. 이 뿐인가. 개발자 평균 연봉은 적어도 $120,000에 하는 일마다 계약서를 작성해야 해 변호사비는 또 따로 청구. 회사를 운영하는 비용과 별개로 비자 또한 안전하게 확보하려면 이 또한 다 비용이죠. 특별한 이유가 없으면, 굳이 한국에서 제품 개발을 하는 것이 더 전략적일 수도 있습니다.

케이팝을 안다고 한국 정서를 이해하는 것은 아니다. 최근 들어 샌프란시스코의 친구들과 자기들이 커오면서 봤던 유명한 영화나 드라마를 함께 보는데, 어찌나 처음 듣는 것들이 많던지 나름 영화를 많이 봤다고 명함도 못 내밀 지경입니다. 이는 비교적 미국 사회 주류의 문화의 단편이고, 각 교민 사회의 특성이 또 다 다르고, 지역마다 다르겠죠. 매번 이민자들로 이루어진 미국이라는 나라는 단일민족인 우리나라 사람들이 보기에는 이해할 수 없는 부분들이 많이 있을 수 있습니다. 하물며 연애를 하면서도 문화 차이를 극복하기 위해 노력하는데, 고객과 직원과 공감하려면 갑절은 더 노력이 필요하죠.

캠블리는 어떻게 하고 있나

캠블리는 영어회화 서비스이다보니, 유저가 미국 국내시장보다는 해외에 더 많이 집중되어 있습니다. 파운더 Kevin과 Sameer이 앱을 만들자마자 한국을 공략해야한다는 이야기를 듣고 2013년에 한국을 방문했지만 장벽이 많아 보류하는 것으로 결정을 내리게 되었죠. 2013년부터 지금까지 회사에 많은 변화가 있었지만 얼리스테이지 스타트업치고는 미국을 제외한 나머지 지역에서는 균형적으로 성장 기반을 다지는데 비교적 성공적이었던 것 같습니다.

시장보다는 사람을 공략하라. 공략하는 나라 출신의 능력자를 팀원으로 영입하는 것이 사업 확장에 있어서 가장 중요한 역할을 하지 않았나 싶습니다. 중동과 남미에서 각자 CEO역할을 할 수 있는 멤버를 영입한 후, 그 지역의 유저수와 매출이 눈에 띄게 증가했죠. 또 굉장히 심플했던, 다른 말로 하나 외에는 다른 기능이 없었던 앱을 그 지역 유저들에게 맞게 제품 디자인의 방향을 잡는데도 이 ‘지사장’의 역할이 큽니다.

정말 서비스를 아끼는 유저 100명을 먼저 찾아라. 에어비엔비의 브라이언체스키가 서비스를 정말 좋아하는 유저 100명을 확보하는 것이 중요하다고 말한 적이 있습니다. 이 유저들과 개인적으로 피드백을 받고, 질타도 받고, 홍보 아이디어도 구하세요. 분명 이들 중에는 서비스를 이용하며 애정으로 홍보하다가 팀원이 되는 경우도 있을 것입니다.

투자는 전략적으로. 와이컴비네이터 프로그램을 졸업하면서 얻은 가장 큰 한 가지를 꼽으라면 많은 투자가들에게 서비스를 발표할 수 있었다는 것인데요. 덕분에 실리콘밸리의 VC 외에도 남미, 중동, 중국, 일본의 투자자 등에서 투자를 유치할 수 있었습니다. 얼리스테이지에서 투자자가 준 가장 큰 도움이 이런 지사장 역할을 할 수 있는 인재들을 소개시켜 준 것이었죠.

아직 저희도 아직 갈 길이 멀기는 하지만, 그나마 회사가 성장할 수 있었던 이유는 능력있는 팀원들과 함께 해서가 아닌가 싶습니다. 인터뷰나 면접을 볼 때도 회사의 가장 큰 자랑거리가 ‘좋은 팀’이기도 하구요. 글로벌 진출은 사무실 위치가 아닌, 팀에서부터 시작되지 않나 생각합니다.