얼마전 타임라인을 지나쳐가다 노키아의 바나나폰 사진을 봤다. 작고 가볍다는 말이 무색하게도 사진에 같이 나온 키보드, 화분, 볼펜, 노트와 비교했을 때 9.7인치 아이패드를 세로로 2등분한 크기 정도로 예상되었다. 물론 이 이미지는 포토샵 편집과정에서 실수로 이렇게 편집되었겠지만 소비자 입장에선 심경이 복잡해질 수밖에 없다. 제품을 실제로 만져보지 않아도 크기를 가늠할 수 있도록 표현하는 것이 프레젠테이션의 기본이다. 여러 사례를 보면 감이 올 것이다.

손바닥 안에 들어가는 작은 동영상 카메라 메보(mevo)는 위와 같이 제품만 등장하면 크기를 절대 가늠할 수 없다. 아마 청중은 자신들 편의대로 생각할 것이다.

미보를 쥐고 있는 손이 등장하면 청중의 오해를 대번에 날려버릴 수 있다. 이제 작다고 말할 수 있을 것 같다.

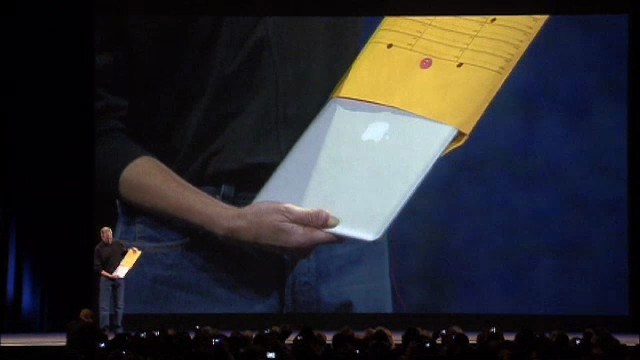

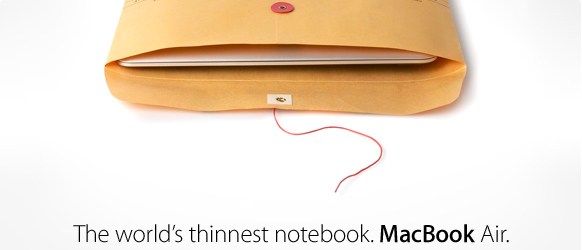

2009년 스티브잡스가 노란봉투에 넣어 소개한 맥북에어의 키노트를 보면 새로나온 노트북이 얼마나 작고 얇은지 가늠할 수 있다. 제품의 스펙에 나와 있는 28cm×21cm와 같은 숫자도 중요하지만 청중이 받게 될 느낌을 어필하는 것이 사실 더 강력하다.

맥북에어+노란봉투의 메시지가 강력했던 건 2009년 당시 봉투에 들어가는 노트북은 맥북에어밖에 없었기 때문이다.

아마 위 사진도 생각날 것이다. 한손 안에 들어가는 스마트폰이란 느낌이다. 그러나 실제로 폰을 받아본 사람들, 특히 여성들은 한 손으로 조작하는데 어려움을 겪었다. 그로인해 일부러 손이 큰 사람을 모델로 고용한 게 아니냐는 구설수에 휘말리기도 했다. 어쨌든 상품을 제조, 판매하는 업체들은 진작부터 고객들에게 사이즈를 어필하는데 많은 고민을 했다는 얘기다.

미국의 대표적인 홈쇼핑회사인 QVC는 귀금석을 방송할 때 자(Ruler)를 사용한다. 반지나 목걸이, 펜던트의 경우 42인치 화면 한가득 제품을 확대해 보여주면 소비자들이 그 크기를 자신의 희망대로 생각해 버리기 때문이다. 실제로 받아본 물건이 생각보다 작아 QVC는 엄청난 반품 공세에 시달리게 되었고 이후 방송에선 자를 사용하는 것이 매뉴얼화됐다.

대표적인 비대면 거래업체인 아마존도 소비자들이 크기를 오해하지 않게 하는데 신경을 쓰고 있다. 상품의 사진정보에서 사이즈를 위와 같이 표현해 오해를 막고 있다.

스타트업의 제품 프레젠테이션에선 종종 크기문제가 간과된다. 크기가 중요한 요소가 아닌 제품이라 하더라도 크기를 가늠할 수 있도록 배려해야 한다. 제품의 수치를 직접적으로 적고 크기를 가늠할 수 있는 비교대상을 등장시켜라. 그렇게 하면 굳이 크기를 얘기하지 않아도 된다. 만약 크기가 중요한 요소 중 하나라면 스티브잡스가 맥북에어 발표에서 보여줬듯 방법을 더 고민해야 한다.